Texte de Stuart Schneiderman, traduit de l’anglais par Sophie Robert

Paru dans Médiapart le 27 septembre 2020

Texte de Stuart Schneiderman : A l’époque où j’étais étudiant, puis psychanalyste à Paris, j’éprouvais une foi fervente dans la Vérité Freudienne. Revenu vivre à New-York, ma foi s’est mise à vaciller, et fini par totalement m’abandonner. J’ai d’abord perdu foi en Lacan, puis dans les théories lacaniennes et dans la pratique psychanalytique. Ce voyage fut fait pour mon plus grand bien.

Stuart Schneiderman : Après quatre ans et demi de formation et de pratique en psychanalyse à l’École Freudienne de Paris, je suis revenu vivre à New York. Ceci n’aurait pas dû me surprendre, mais j’ai rapidement commencé à entendre de drôles d’histoires au sujet de Lacan. La plupart des gens, même les intellectuels sérieux qui avaient étudié la théorie lacanienne, préféraient raconter des histoires sur l’homme qui en était l’auteur.

Soudain, je regardais tout ce que j’avais appris d’un œil différent. Pourquoi persister à s’embourber dans le marécage de la pensée lacanienne quand il était possible de sauter directement au dernier chapitre du récit, pour en recomposer le sens. Le sens c’était l’homme lui-même, la théorie faite chair.

La vérité c’était que, en dépit du brouhaha autour des séminaires de Lacan à Paris, très peu de ses disciples avaient la moindre idée de ce dont il parlait. Ceux-ci répétaient ses formules et aphorismes comme des mots de passe, pour montrer qu’ils faisaient partie du culte. Étudier Lacan, c’était apprendre à parler une langue étrangère, une langue privée.

En 1975, Lacan a fait une tournée de conférences à Cambridge, New Haven et New York. Voici comment l’intelligentsia New-yorkaise parlait de lui en 1977 : Beaucoup suspectaient que Lacan était convaincu d’apporter l’Evangile aux païens. Avant de voyager en Amérique il avait déclaré qu’il n’avait fait que donner des conférences aux psychanalystes, ce qui était un mensonge manifeste. Il disait s’adresser aux Américains exactement comme il s’adressait à ses étudiants à Paris. Ce qui en dit long sur le fait qu’il ne savait pas où il était et ne se souciait pas d’accommoder son discours à la sensibilité de son auditoire.

Depuis la publication de ses Écrits en 1966, Lacan avait gagné un certain respect dans les cercles parisiens. La psychanalyse est devenue très en vogue parmi les intellectuels français à la fin des années 1960 et au début des années 1970 en Amérique. Lacan faisait partie de l’élite. Mais en 1975, lors de son troisième et dernier voyage américain, seuls quelques-uns de ses écrits étaient disponibles en anglais.

A l’invitation du célèbre linguiste Roman Jakobson, Lacan a donné une conférence à Cambridge, Massachusetts. Beaucoup d’intellectuels sérieux, de Willard Quine à Noam Chomsky y ont assisté.

Malheureusement, ils n’ont pas du tout été impressionnés par Lacan. Ils pensaient que celui-ci se comportait comme un guignol. Pour Chomsky, Lacan était un séduisant charlatan, un homme qui avait gouroutisé son public parisien en le noyant sous des monceaux de verbiage abscons. Les principaux intellectuels américains n’ont pas été dupes de sa performance.

Après Cambridge, Lacan s’est exprimé au cours d’un séminaire psychanalytique à l’Université de Yale. Pendant son séjour à New Haven, il ne s’est pas seulement montré un penseur extrêmement confus. Il s’est aussi montré profondément déséquilibré en tant qu’être humain.

Trois distingués professeurs, Geoffrey Hartman, Harold Bloom et Paul de Man avaient invités Lacan à déjeuner dans un célèbre club de New Haven, appelé Mory’s. A l’arrivée de son repas, Lacan s’est emporté et a jeté la nourriture sur le sol. Peut-être était-il entré en contact avec son enfant intérieur ? Toujours est-il que son impulsivité le fit passer pour un bouffon.

De là, Lacan s’est rendu à New York, pour donner des conférences à l’Université Columbia. Il séjournait dans un hôtel de luxe appelé le St. Regis. Un couple d’étudiants diplômés était chargé de l’escorter en ville, et s’assurer que ses besoins soient satisfaits. Ils ont rapporté que le vieil homme passait la moitié de son temps à écrire des télégrammes pleurnichards à sa maîtresse parisienne. Il les a rendus fous avec ses exigences que tous ces télégrammes soient envoyés sur le champ.

Si c’était ce que signifiait « ne pas céder sur son désir », ils n’étaient pas près de rejoindre le culte lacanien.

Les étudiants sont ressortis de cette expérience convaincus que Lacan était un homme pathétique, qui manquait totalement de dignité. Cette image de Lacan correspond bien au portrait qu’en fit Philippe Sollers en 1983. Dans un roman intitulé « Femmes » un personnage semblable à Lacan appelé Fals se ridiculise au sujet d’une femme…

Que Lacan soit ou non tombé amoureux de l’Amérique, il est clair que les Américains qui ont eu un contact direct avec lui aux États-Unis sont restés parfaitement insensibles à son esprit et à ses charmes. C’était un insupportable enfant gâté bien plus qu’un grand penseur.

Comme chacun sait, Lacan et ses adeptes ont trouvé un terreau de séduction bien plus réceptif en Amérique du Sud. Après tout, le désir inconscient qui anime les argentins est d’être français. En Amérique, un tel désir n’existe pas.

D’autres écrivains français ont pourtant été reçus très cordialement et respectueusement en Amérique. Michel Foucault, Jacques Derrida et Julia Kristeva ont enseigné pendant de nombreuses années dans des universités américaines. De fait, ils n’ont pas manifesté le même niveau de mauvais comportement que Lacan.

Pour la plupart des gens, en France et dans le monde entier, les théories de Lacan étaient absconses et impénétrables. De la poudre aux yeux, pourrait-on dire. L’attrait de Lacan résidait dans sa capacité à se produire en public, à divertir, amuser et ensorceler son auditoire.

Malgré tout, Lacan était psychanalyste. En principe, la psychanalyse avait pour but la guérison. Chez Lacan, ce n’était pas le cas. Il ne semblait jamais se soucier des résultats thérapeutiques. Lacan ne semblait pas se soucier de savoir si le traitement avait été efficace ou non. Comme tout bon freudien, il se préoccupait plus de raconter de belles histoires que de résoudre des problèmes.

Apparemment, il a eu une révélation tardive, au point de déclarer en 1977 que la pratique clinique était une escroquerie*. (*NDT : « Notre pratique est une escroquerie : bluffer, faire ciller les gens, les éblouir avec des mots qui sont du chiqué, c’est quand même ce qu’on appelle d’habitude du chiqué — à savoir ce que Joyce désignait par ces mots plus ou moins gonflés — d’où nous vient tout le mal » (Jacques Lacan parle à Bruxelles, le 26 février 1977). Heureusement un certain nombre de ses adeptes ont refusé d’accepter la vérité freudienne.

Quoi qu’il en soit, en 1980, trois ans après mon arrivée à New York, Lacan dissout son école freudienne de Paris et fonde ce qu’on appelle l’École de la Cause Freudienne. Il semblait clairement plus se soucier de faire avancer sa cause que de former sérieusement des psychanalystes.

Dans un geste qui consterna la plupart de ses fidèles de longue date, Lacan donna le contrôle de l’institution à son gendre Jacques-Alain Miller. C’était une démarche digne d’une aristocratie héréditaire. Miller lui-même était un personnage singulièrement peu impressionnant qui n’avait jamais écrit quoi que ce soit d’important, et qui avait peu, voire aucune expérience clinique. C’est un euphémisme de dire que Miller était complètement incompétent pour remplir ce rôle. Mais il est aussi probable qu’il n’en avait pas conscience.

A cette époque, le prosélytisme des adeptes de la foi freudienne avait encore peu d’impact aux États-Unis. A l’exception de quelques universitaires, peu de gens se souciaient de sonder les profondeurs de l’âme d’un mystérieux français.

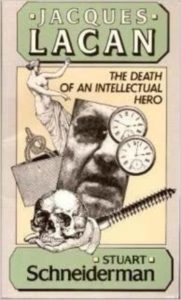

La situation a perduré jusqu’en 1983, avec la publication de mon livre intitulé Jacques Lacan : The Death of an Intellectual Hero. Il fut publié par Harvard University Press, et reçu une critique très positive dans le New York Times. Ce livre impulsa un tournant qui établit Lacan en Amérique.

Mon livre a sérieusement dérangé certains analystes français, à commencer par le nauséeux Jacques-Alain Miller. Il a exigé un droit de réponse au Pr. Patrick Colm Hogan publiée en 1984 sous le titre Analytica 37. Ses commentaires sur mon livre étaient condescendants et méprisants, comme pour dissuader de le lire. Plus tard, Hogan m’a présenté ses excuses pour cet article, expliquant que Miller l’avait forcé à le rendre négatif et hostile.

Le livre a finalement été traduit en français et dans plusieurs autres langues. La version française intitulée « Jacques Lacan, Maitre Zen », a été largement ignorée par les lecteurs français. Dans le monde de l’analyse lacanienne française, quand Miller dit de ne pas lire quelque chose, les lemmings hochent la tête et obéissent.

Je soupçonne que Miller, qui se considérait comme le chef du mouvement lacanien mondial, s’est senti légèrement éclipsé — ou devrais-je dire remis à sa place — lorsque quelqu’un d’autre a attiré l’attention de son auditoire. D’une façon ou d’une autre, il semblait vouloir être en charge de ce qui se passait en Amérique. Or, ni lui ni aucun de ses lieutenants ne savait quoi que ce soit sur l’Amérique. Leur connaissance du pays semblait dériver entièrement de ce qu’ils avaient lu dans le Time Magazine. C’était embarrassant de les entendre se prononcer à ce sujet.

L’un de ses sbires m’a dit un jour que leur projet était de coloniser les esprits sud-américains — bien plus faciles à coloniser — et d’envahir ensuite l’Amérique par la Floride. Je leur ai répondu qu’ils avaient complètement perdu la tête.

Miller ne devait sa réputation qu’à son mariage (NDT : avec Judith Miller, fille de Jacques Lacan). En tant qu’écrivain et penseur, il était une nullité, facilement ignoré, encore plus facilement oublié. Dans le monde universitaire américain, et au-delà, les gens respectent ceux qui publient des œuvres importantes. S’il s’était établi comme clinicien, il aurait certainement pu se présenter sous cette rubrique. Mais il ne l’avait pas fait. Pour cette raison, il n’était pas respecté dans le mode de la psychanalyse américaine.

En 1984 Miller fut invité à participer à un congrès à l’université du Massachussetts. Il s’y montra bouffi de prétentions, et sans consistance. Il n’était pas l’unique orateur de la conférence et pourtant après chaque présentation, il éprouvait le besoin d’expliquer ce que Lacan pensait réellement. Il se comportait comme un diable sorti de sa boîte, qui ne savait pas exactement qui il était, ni où il se trouvait et ce qu’il était sensé faire. Sa prestation plongea l’auditoire dans un profond embarras. Fort peu prirent la peine de le réinviter.

Quand ce fut à son tour de parler, l’héritier du trône de Lacan se présenta comme Saint Paul venu répandre la bonne parole auprès des gentils. La plupart des gens l’ont pris pour un une affectation ambulante, tant il était imbu de lui-même.

Il va sans dire qu’étant donné l’incapacité de Miller d’accepter le succès de mon livre, notre relation n’était pas au beau fixe. Néanmoins, nous nous sommes suffisamment rabibochés pour co présenter une série de quatre conférences que j’avais intitulées « Ateliers de psychanalyse Paris-New York ». Ces cours avaient suscité une vague d’intérêt et offraient à Miller une audience new-yorkaise.

Malheureusement la plupart des gens en ressortirent convaincus que Miller n’était qu’un idiot arrogant, huileux, et totalement imbu de lui-même. Ses interventions étaient ponctuées de soupirs entendus, comme ceux d’un adepte en adoration devant son maître à penser. Mais il n’était pas Saint Paul. Miller n’ayant à son actif aucun écrit d’importance, tout ce qu’il pouvait montrer c’était sa très haute estime de lui-même.

Après s’être rendu parfaitement ridicule, il termina la dernière conférence en essayant de me ridiculiser. Est-il besoin de dire que si vous avez un minimum de bon sens, vous évitez de mettre votre hôte mal à l’aise ?

Plus précisément, lors du dernier atelier j’ai parlé de Gilles de Rais* (NDT : ce pédocriminel et meurtrier en série du XVème siècle fut exécuté pour l’assassinat de cent quarante enfants). Mon texte était intitulé « La pire des perversions ». Si vous ne connaissez pas l’histoire je vous recommande la lecture du livre de Georges Bataille « le procès de Gilles de Rais ».

Mon discours a déplu à Miller, mais il fut encore plus mécontent lorsqu’il entendit William Richardson suggérer que Lacan avait mal compris Kant. Insinuer que Lacan pouvait s’être trompé était un crime aussi grave que d’écrire un livre à succès sur son idole.

Miller s’est mis en tête de clôturer le meeting avec la ferme intention de ridiculiser mon discours. Le pire des crimes, dit-il, n’avait pas été perpétré par ce criminel sexuel et tueur d’enfants en série. Les plus grands pervers, d’après Miller, étaient les magistrats qui l’avaient jugé et condamné à être exécuté.

Pour replacer ces arguments dans le contexte du XXème siècle, c’est comme si l’héritier de Lacan avait prétendu que les pires criminels jugés à Nuremberg n’étaient pas les criminels de guerre nazis, mais les juges qui les avaient condamnés. Il faut être particulièrement stupide pour affirmer une chose pareille.

Miller et moi avons eu une conversation houleuse le lendemain de cet incident. Il déclara que dorénavant il me permettait seulement de commenter les textes de Lacan. Visiblement il sentait l’urgence de marquer son autorité et son contrôle sur ma personne.

Sérieusement ? Cet homme ne savait visiblement pas qui il était réellement, ni où il se trouvait, mais son ordre exprimait clairement que son rôle, en tant qu’exécuteur testamentaire de Lacan, se bornait à publier des livres, et générer des revenus qui constitueraient l’héritage du clan Lacan.

Apparemment Lacan connaissait bien son gendre. Il lui avait confié le seul rôle qu’il le savait capable de jouer. Pour ma part, j’ai rejeté l’exigence de Miller et n’ai plus jamais eu de relation avec lui. Je n’ai plus jamais écrit à propos des textes de Lacan.

Pour parachever ma propre désillusion, à peu près un an après la fin de cet atelier, j’ai eu l’occasion d’échanger avec un célèbre philosophe sud américain. Nous fûmes rejoins par un ami, une autorité lacanienne locale, pour une conversation avec quelqu’un qui, à n’en pas douter, était « l’un des nôtres ». Autrement dit, un allié.

Au lieu de quoi, le professeur nous délivra une diatribe de trente minutes sur les échecs théoriques de Lacan. L’homme était une autorité dans le domaine de la logique. Il était sérieusement fatigué d’entendre ses étudiants citer Lacan sur Frege ou Godel. Selon lui, Lacan n’avait rien compris à l’enseignement de ces deux penseurs, et le professeur était affligé d’entendre ses étudiants gober ses erreurs monumentales.

De plus, d’après lui la théorie lacanienne des quatre discours était une absurdité théorique. D’après ce que j’avais compris, le schéma sensé montrer les quatre façons dont les êtres humains pouvaient établir un lien social n’était qu’une fonction arithmétique (C’est-à-dire une fonction permettant de relier entre eux un ensemble de nombres).

Mais, le professeur continuait sa diatribe, il existe beaucoup de groupes arithmétiques. Pourquoi choisir celui-là plutôt qu’un autre ? Lacan ne l’avait jamais expliqué, au lieu de quoi il s’était contenté de fonctionner par une simple analogie. Il avait conclu en disant que Lacan semblait croire que parce que les mathématiciens appelaient une fonction un groupe, cela signifiait qu’il reflétait la structure d’un groupe social. Or le choix du mot groupe était parfaitement arbitraire, il n’avait pas de sens significatif.

Il va sans dire que j’étais en état de choc. J’avais passé un temps considérable à travailler sur les théories freudiennes et lacaniennes. Je n’étais pas heureux d’entendre qu’elles étaient construites sur du sable. Ma désillusion au sujet du comportement de Lacan et de ses adeptes m’a conduit à une nouvelle désillusion au sujet de la validité des théories lacaniennes. Tout cela ne serait-ce au final qu’une vaste escroquerie ?

Le pire était à venir. Au début des années 90, une femme en provenance de l’étranger m’a fait une confidence. Alors qu’elle était en analyse didactique, son analyste a sauté sur elle et l’a violée sur le divan… en pleine séance. Elle ne m’a pas révélé le nom de son analyste. Je me suis demandé pourquoi elle m’avait raconté cela. Je ne pus que conclure qu’elle voulait que je sache qui étaient vraiment les personnes que je fréquentais. Ce fut une très mauvaise journée.

Ce n’était pourtant pas la première fois que j’entendais parler de situations de ce genre. J’avais déjà entendu des témoignages de femmes en analyse sexuellement agressées au cours de séances de supervision. Nous savions tous que Lacan lui-même avait eu une relation avec l’une de ses patientes, mais nous étions bien trop sophistiqués pour nous en soucier. Le viol, en revanche, était une tout autre affaire. A dater de ce jour, j’ai cessé toute relation avec le mouvement lacanien.

Il parait évident que certains psychanalystes prennent le fameux précepte de Lacan « ne pas céder sur son désir » un peu trop au pied de la lettre…

Des années plus tard, je finirai par comprendre que la psychanalyse avait poussé sur le terreau d’une culture du viol. Quand le jeune Freud fit son stage à la Pitié Salpêtrière, les neurologues du service violaient régulièrement leurs patientes hystériques. Dans les années 20, André Breton et Louis Aragon s’étaient ouvertement demandé si Freud était au courant ?

Il est évident que l’obsession freudienne du sexe comme traitement de l’hystérie – littéralement penis normalis dosim repetatur « une dose régulière de pénis » – était née dans le service de Charcot. Cela était consistant avec l’idée que la psychanalyse, comme je commençais à le réaliser, était structurée comme un viol sublimé, un argument que je développe dans mon livre « Lacan, the last psychoanalyst ».

Si les femmes ne savent pas ce qu’elles veulent, comme Lacan le répète inlassablement, pourquoi un homme devrait-il prendre son absence de consentement au pied de la lettre ? Quand elle dit non, n’est-elle pas en train de nier son désir le plus profond ? Si une femme ne sait pas ce qu’elle veut, mais que son analyste lui le sait, pourquoi ne lui donnerait-il pas ce qu’elle veut vraiment, même si elle ignore qu’elle le désire ?

On pourrait m’objecter que la pratique freudienne pose une question : un viol est-il toujours un viol dès lors que vous parvenez à convaincre la victime qu’elle désirait l’acte au plus profond d’elle-même, mais que ce désir était si réprimé qu’elle ne pouvait pas se l’admettre ?

Cette problématique est très explicite dans l’un des derniers écrits de Freud sur l’hystérie : le cas Dora.

Freud ne cherchait-il pas à convaincre Dora que la vraie raison pour laquelle elle avait résisté à l’assaut de monsieur K près du lac (NDT : celui-ci l’avait embrassée de force sur la bouche), au point de le gifler, était qu’elle avait de lui un désir profond et irrésistible mais qu’elle ne pouvait pas l’admettre? N’était-il pas en train d’affirmer que c’était la raison pour laquelle elle manifestait des symptômes hystériques ? Il faut souligner que monsieur K était l’époux de la maitresse du père de Dora. Ce qui transparait dans le cas de Dora c’est que la jeune fille avait été offerte à monsieur K pour permettre à son père de poursuivre sa relation avec madame K. Aucune personne sensée n’a besoin d’imaginer que Dora réprimait un désir inconscient pour monsieur K pour comprendre sa détresse. Nous soulignons, parce que personne d’autre ne semble le faire, que Dora avait 13 ans au début des faits.

Souvenez-vous que Freud justifiait la longueur et la difficulté du traitement analytique par la résistance des patients à accepter ses interprétations. Pourquoi avait-il tant besoin d’entendre de leur part la conviction absolue qu’il avait raison ? Pourquoi les a t’il privé de la capacité à ne pas être d’accord avec lui et ne pas consentir à sa vérité?

Si la théorie freudienne n’est pas une science, comme l’explique Karl Popper, parce qu’elle n’est pas réfutable, pourquoi ne pas aller jusqu’au bout du raisonnement : si un psychanalyste ne peut jamais avoir tort, cela implique -t’il qu’il ne puisse jamais commettre une faute ?

Mon désengagement du mouvement lacanien provenait également du fait que je pratiquais à New York. Contrairement aux Argentins, les New yorkais n’envient pas les français. Ils ont simplement envie d’aller mieux. Ils veulent améliorer leur aptitude à fonctionner dans le monde qui les entoure. Ils sont plus intéressés par le fait d’être efficaces, avoir du succès et être productifs. Ils sont moins intéressés par la séduction. Ils ne passent pas leur temps à essayer de rationaliser leurs échecs. Ils sont plus empiriques et pragmatiques. De toute évidence, la culture anglo-saxonne diffère en cela profondément de la culture française.

Pour tous ceux qui ont vu le documentaire de Sophie Robert « Le MUR, la psychanalyse à l’épreuve de l’autisme » il est une chose qu’un psychanalyste lacanien rejette par-dessous tout c’est l’idée que la pureté de leur culture soit entachée par l’invasion anglo-saxonne et ses traitements empiriques. Ils préféreraient que les enfants autistes ne soient pas traités, plutôt qu’ils soient suivis avec succès par les sciences du comportement.

Les américains jugent un traitement en fonction de son efficacité clinique, notion qui n’a jamais traversé l’esprit des adorateurs parisiens du culte lacanien. Les adeptes parisiens ont embrassé la théorie parce qu’ils pensaient que celle-ci les vaccinerait contre la redoutable pensée empirique anglo-saxonne. Un lacanien belge du nom d’Alexandre Stevens a déclaré qu’il fallait lutter contre cette « invasion » des armées anglo-saxonnes. Une pensée plutôt étrange lorsqu’on la replace dans son contexte historique…

Bien évidemment, la psychanalyse qui est une cause, une facette d’une guerre culturelle qui rejette explicitement tout raisonnement empirique et pragmatique, ne peut pas être bien perçue en Amérique.

Il va sans dire que si vos clients veulent aller mieux, en tant que clinicien vous ne pouvez pas pratiquer la psychanalyse. Certains d’entre eux m’ont dit très explicitement « vous pouvez garder votre cuisine freudienne pour vous ».

La plupart de mes clients new yorkais se moquaient éperdument de savoir comment était supposé fonctionner leur inconscient. Ils venaient chercher de l’aide pour mieux gérer leur vie. Ils voulaient savoir comment résoudre leurs problématiques sociales, ou existentielles. Ce qu’ils voulaient c’est améliorer leur rapport au monde, pas découvrir à quel point ils avaient le désir ardent de copuler avec leur mère.

Pour reprendre les termes que j’ai utilisé dans mon livre, savoir pourquoi vous avez échoué ne vous indique pas comment réussir. Et vous n’avez pas besoin de savoir pourquoi vous avez pris un chemin de travers pour aller droit. Ressasser vos souvenirs inlassablement pour découvrir les raisons pour lesquelles vous êtes névrosé ne fera que vous éloigner de la tâche à accomplir. Apprendre à exposer votre récit de vie, passer la passe comme le disait Lacan, ne vous indique pas comment conduire votre existence. Cela fait simplement de vous un conteur. Et cela explique pourquoi j’appelle la psychanalyse des récits hors de prix.

J’ai perçu cela avec une particulière acuité au cours d’une séance où je pratiquais la psychanalyse. Un jeune homme était confronté à une rupture conflictuelle avec la femme qu’il désirait épouser. Elle avait refusé sa proposition de mariage et il ne voulait pas l’admettre. Au lieu de quoi il l’appelait inlassablement pour tenter de renouer contact. Il commençait à la harceler.

Lorsqu’il m’a demandé ce qu’il devait faire pour remédier à la situation, et revenir dans ses grâces, j’ai commencé par lui donner la réponse psychanalytique type, à savoir que mon métier n’était pas de donner des conseils de guidance pour la vie quotidienne. Cela ne l’a pas découragé : « Si vous ne me dites pas ce que je devrais faire » dit-il, j’ai un astrologue à Moscou ; lui me le dira » (je vous assure que c’est authentique).

Naturellement, j’ai pris sa remarque pour un défi. Alors je lui ai répondu, sans même penser à ce que je disais sur le moment, que je lui dirai quoi faire s’il me promettait de faire exactement ce que je lui disais. Il a accepté les termes de notre engagement et nous avons conclu un accord. J’ajoute que le type de relation que vous construisez lorsque vous vous engagez dans un contrat n’est pas le même que la relation forgée avec une personne qui fait le mort, qui vous survole et vous infantilise.

Si vous aidez quelqu’un à gérer ses problématiques personnelles vous êtes beaucoup plus un allié, et beaucoup moins une page blanche dans l’attente du moment de lui révéler qu’il vous prend pour sa vieille tante folle. Lorsque je lui ai offert un plan d’action pour gérer la situation, je n’ai pas déclaré que c’étaient des mots écrits dans le marbre. Là où Freud exigeait que ses patients acceptent ses interprétations sans réserve, j’offrais des hypothèses que nous puissions tester dans le monde réel.

Je n’ai pas accédé à ce que cet homme désirait vraiment. Je lui ai dit qu’il devait commencer par s’excuser auprès de cette femme pour son comportement affligeant et lui offrir un présent, ou des fleurs, accompagnés d’un message dans lequel il s’engageait à renoncer à ses avances déplacées. Je lui ai dit que je voulais voir le message avant qu’il ne le lui envoie et qu’il ne devrait pas chercher à la contacter avant que je lui aie donné la permission de le faire.

J’ai donc élaboré un plan. Il n’était pas tenu de l’accepter, mais il l’a fait. Et il a immédiatement cessé son comportement de harceleur. Cette histoire a donc connu une fin heureuse.

Au lieu de l’aider à découvrir pourquoi il harcelait cette femme, et pourquoi il se sentait tellement offensé par le rejet de ses avances, j’ai remis le joueur dans le jeu. Je lui ai permis de comprendre les règles du jeu et comment il pouvait jouer avec pour reprendre le contrôle de sa vie. Cette démarche est, je pense, bien plus utile que lui permettre de décompenser sur le divan, ou l’inciter à trouver de l’aide auprès d’un astrologue russe.

A dater de ce jour, j’ai tenté cette nouvelle approche de plus en plus souvent. J’ai commencé à réaliser que les clients qui étaient coachés allaient beaucoup mieux que ceux qui désiraient explorer leur inconscient et analyser leurs rêves. C’est ainsi que j’ai cessé de pratiquer la psychanalyse.

Aujourd’hui, la psychanalyse est pour ainsi dire morte en Amérique. Celle-ci a été largement remplacée par les thérapies cognitives et comportementales et par le coaching individuel. Dans une nation connue pour son pragmatisme, ce qui compte c’est ce qui marche.

Comme l’a dit William James, la vérité c’est ce qui fonctionne. La psychanalyse considérait la vérité comme étant la vérité de votre désir, telle qu’elle a été représentée sous les traits d’Œdipe. Apprendre à jouer un jeu, prendre des décisions en comprenant ce que vous pouvez faire et ne pouvez pas faire, n’a rien à voir avec le fait de jouer un rôle (même s’il s’agit de votre fantasme primitif) avec votre psychanalyste.

Apprendre ce que vous êtes supposé désirer au plus profond de vous-même, ne vous dit pas comment jouer au jeu de la vie, ni même de quel jeu il s’agit. A la rigueur cela peut vous permettre de tripoter vos fantasmes mais cela ne vous apprend rien sur la façon de marcher debout dans le monde.

Bien entendu, une grande puissance mondiale sera plus encline à appréhender les problèmes en termes de compétition qu’une nation qui ne l’est pas. Une nation qui a gagné des guerres sera plus encline à valoriser la compétition qu’une nation qui a besoin de retrouver sa fierté perdue au cours de la deuxième guerre mondiale.

Bien sûr, le concept de coaching, ou de thérapie cognitive et comportementale, perturbe les psychanalystes lacaniens. Le psychologue belge Jacques van Rillaer a documenté leur jargon hystérique dans un essai intitulé « de Freud et Lacan aux TCC » publié dans Médiapart. Les lacaniens lui objectent que les thérapies cognitives et comportementales, tout comme le coaching, obscurcissent l’âme.

N’est-ce pas une autre façon de prétendre que gagner une guerre ne vaut rien si cela doit vous coûter votre âme ? Pour ces psychanalystes, aller mieux est un pacte faustien au coût trop élevé.

Comme je l’ai expliqué dans mon livre « The last psychoanalyst » la psychanalyse a débuté comme une pseudoscience, avant de devenir une pseudo religion. Autrement dit un culte. Dans ce sens, Lacan fut le plus authentique des freudiens. C’est ainsi qu’il a montré que la psychanalyse freudienne devait être enterrée après lui. On peut suspecter que lorsqu’à la fin de sa vie, il affirma que la psychanalyse était une escroquerie, et si quelqu’un allait mieux après une analyse c’était un heureux accident, il avait enfin compris la vérité de sa pratique.

Stuart SCHNEIDERMAN

Freud et Lacan, des charlatans?